原标题:航空发动机测温仪器,飞行安全的体温监测卫士

原标题:航空发动机测温仪器,飞行安全的体温监测卫士

导读:

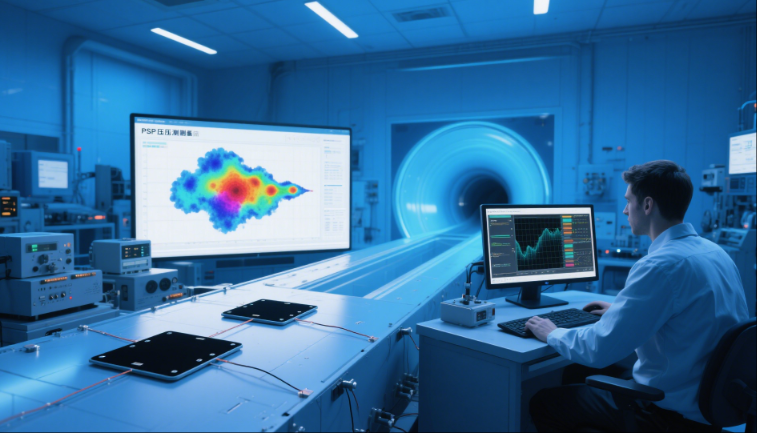

**** ,,航空发动机测温仪器被誉为飞行安全的“体温计”,其核心作用在于实时监测发动机关键部位的温度变化,确保飞行安全与性能稳定。现代航空发动机在极端高温、高压环境下运行,...

**** ,,航空发动机测温仪器被誉为飞行安全的“体温计”,其核心作用在于实时监测发动机关键部位的温度变化,确保飞行安全与性能稳定。现代航空发动机在极端高温、高压环境下运行,精准的温度监测可预防过热故障,避免灾难性事故。这类仪器采用高精度传感器与智能分析技术,如红外测温、光纤传感等,能够快速响应温度波动,并将数据同步传输至飞行控制系统,为飞行员和地勤人员提供决策支持。随着材料与算法的升级,测温仪器的耐久性和准确性显著提升,成为航空工业智能化、可靠化的重要保障。无论是日常航班还是极端任务,这些“体温计”始终默默守护着每一架飞机的安全起降。

引言:发动机的"健康体检"

想象一下,当你乘坐飞机时,窗外是万米高空的云海,而机翼下方的航空发动机正以每分钟数千转的速度高速运转,它的核心温度可能超过1500℃,相当于熔岩的炙热程度,如何确保这台"钢铁心脏"不会过热失控?答案藏在那些不起眼却至关重要的航空发动机测温仪器中。

这些仪器就像发动机的"体温计",24小时监测着它的健康状况,从老式机械探头到如今的光纤传感器,测温技术的进化史,也是一部人类征服天空的冒险史,我们就来聊聊这些隐藏在发动机内部的无名英雄。

一、为什么发动机测温如此重要?

**1. 高温与材料的极限博弈

现代航空发动机的涡轮前温度(TET)可达1600℃以上,而大多数金属的熔点仅在1300℃-1400℃之间,如果没有精准的温度控制,叶片可能熔化、变形,甚至引发灾难性故障。

真实案例:2018年,某航空公司一架客机因发动机温度传感器故障,导致控制系统误判,最终造成空中停车,幸亏飞行员经验丰富,紧急备降成功,事后调查显示,一个价值不到1000美元的测温探头失灵,差点酿成大祸。

**2. 效率与安全的平衡术

发动机温度每提高50℃,推力可增加约7%,但代价是寿命缩短,航空公司既想省油,又得保证安全,这就需要测温仪器提供实时、精准的数据,帮助控制系统在"性能"和"耐久性"之间找到最佳平衡点。

二、航空测温仪器的"家族谱系"

**1. 热电偶:老将不死

原理:利用两种金属的温差产生电压信号(塞贝克效应)。

特点:

- 成本低,结构简单,像发动机里的"水银温度计"。

- 但响应速度慢(毫秒级),高温下易漂移。

应用场景:

在发动机低温区(如进气道、外涵道)广泛使用,某型号发动机的排气段就密密麻麻布置了30多组热电偶,像给发动机贴满了"退烧贴"。

2. 红外测温:非接触的"温度狙击手"

原理:通过捕捉物体辐射的红外能量计算温度。

优势:

- 不接触高温部件,适合测量旋转的涡轮叶片。

- 响应速度微秒级,能捕捉瞬间温度波动。

挑战:

- 发动机内部火焰、烟雾会干扰测量。

- 一台高精度红外测温仪的价格可能抵得上一辆轿车。

趣闻:某实验室曾用红外相机拍下涡轮叶片温度分布,发现叶片根部有一处"冷斑"——原来是冷却孔堵塞导致的隐患,这个发现直接避免了数百小时的无效测试。

**3. 光纤传感器:未来之星

原理:利用光信号在光纤中的变化感知温度。

颠覆性优势:

- 抗电磁干扰,适合发动机强电磁环境。

- 可分布式测量,一根光纤相当于数百个测温点。

行业动态:

GE公司已在最新发动机上试用光纤测温网络,号称能实现"每平方厘米的温度地图",一位工程师打趣说:"这就像给发动机做了个全身CT扫描。"

三、测温仪器背后的"黑科技"

**1. 材料革命:从金属到陶瓷

早期热电偶用镍基合金,只能在1000℃下工作,如今氧化锆陶瓷探头可耐受1800℃高温,其研发灵感竟来自航天器的隔热瓦材料。

**2. 智能算法:从数据到决策

现代发动机的测温系统不再只是"报数",而是会:

- 预测趋势(如某区域温度持续上升可能是冷却失效的前兆)

- 自诊断(传感器故障时自动切换备用通道)

- 甚至"讨价还价"(在极端情况下建议控制系统:"现在超温5%,但还能坚持20分钟")

**3. 极端环境挑战

振动:发动机振动加速度可达100g(相当于手机摔地瞬间的100倍),传感器必须像"打不死的蟑螂"一样坚固。

油污:润滑油碳化后会糊住探头,某型号传感器特意设计了"自清洁"涂层,原理类似荷叶的疏水效应。

四、从实验室到蓝天:一个测温探头的诞生记

第1年:材料科学家在实验室发现某种稀土氧化物在高温下稳定性极佳。

第3年:工程师把它做成针尖大小的探头,在试验台上经历2000次冷热循环测试。

第5年:装到发动机上试车,结果发现高速气流把它震得像跳跳糖一样乱颤——重新设计减震结构。

第7年:获得适航认证,单价从最初的5万美元压降到8000美元。

第10年:你乘坐的航班上,可能有12个这样的探头正在默默工作。

五、未来展望:测温技术的"星辰大海"

1、量子测温:利用金刚石氮空位缺陷,理论上能实现纳米级温度测量,精度达0.01℃。

2、数字孪生:通过海量测温数据构建发动机的虚拟模型,实现故障预判。

3、仿生传感:模仿昆虫触角的温度感知机制,开发微型柔性传感器。

正如一位从业30年的老工程师所说:"我们永远在追赶发动机的温度极限,当你觉得已经够好了,总会有新的材料、新的需求推着你继续向前。"

温度里的安全密码

下次当你听到飞机引擎的轰鸣声时,不妨想一想:在那团咆哮的金属风暴内部,上百个测温仪器正在以每秒数千次的频率传递着温度密码,它们或许没有涡轮叶片的光环,却是现代航空业真正的无名英雄。

从莱特兄弟时代的凭感觉飞行,到今天用数据编织的安全网,航空测温技术的发展告诉我们:人类征服天空的故事,从来不只是关于力量和速度,更是关于对每一度温度的敬畏与掌控。